1.00 Présenter le HLBI

Le Hanoiou-lec’hiou Breiz Izel (HLBI), ou ‘L’Enquête des noms de lieux bas-bretons’, est un projet ambitieux qui a pour objectif de publier 39 tomes contenant les formes indigènes locales ainsi que les traditions et les connaissances concernant environ 60,000 et plus de noms de lieux de la Basse-Bretagne, accompagnées des formes cartographiques et historiques de ces noms. Il est prévu que les premiers tomes de la série verront le jour en 2022. La priorité du projet consiste de prospections de terrain pour réaliser la collecte des prononciations des noms de lieux de la Basse-Bretagne, là où la langue bretonne est encore parlée et – hélas – restreinte à une population de locuteurs natifs âgés en constante régression.

L’importance de la collecte des formes orales traditionnelles locales des noms de lieux ne semble pas si évidente aux toponymistes qui étudient les noms de lieux français et anglais, habitués comme ils sont à la prééminence accordée aux formes écrites médiévales dans la poursuite d’étymologies. Cependant – comme dans les autres pays celtiques – l’importance de la vérification de la prononciation des noms de lieux est plus importante en Bretagne où la forme bretonne d’origine est souvent déguisée et déformée par des formes écrites officielles qui sont anachroniques et francisées à divers degrés. Comme ailleurs, il n’y a pas de raison immédiate à craindre que les formes historiques ne seront pas assidûment recueillies à terme par des individus en recueils complets des formes documentaires. Mais on ne peut pas en dire autant des formes orales traditionnelles locales de la toponymie qui sont le plus souvent ignorées par les toponymistes, par simple manque d’expertise (nous parlerons ailleurs de l’importance des prononciations traditionnelles des toponymes ailleurs).

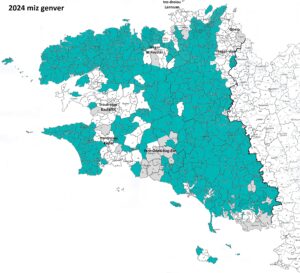

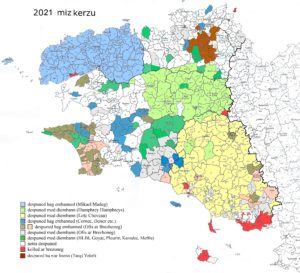

Progrès des prospections

A l’heure actuelle, la couverture territoriale de la collection des prononciations traditionnelles bretonnes des noms de lieux bretons dans les localités est arrivée au stade représenté par la carte. Mais même pour les communes marquées comme ayant étés prospectées il ne faut pas se laisser berner par l’impression d’un travail accompli: il reste beaucoup de carences qu’on peut toujours suppléer là aussi, et, même pour les prononciations déjà recueillies, il reste un nombre non-négligeable de toponymes qui demandent une vérification sur place.

Les zones sur la carte correspondent aux communes administratives d’environ 1950. Pour voir une liste de ces communes, cliquer ici.

Les zones bleues sont des recueils communaux qui ont été publiés (Madeg, Cornec, Denez, Rouz, German, Kervella) et c’est Mikael Madeg, bien sûr, qui a été le pionnier pour compléter et publier le premier travail d’envergure de collecte des prononciations des noms de lieux (pour le Léon au nord-ouest). Les zones vertes/jaunes sont recueillies mais inédites (Humphreys, Goyat, Cheveau, Wmffre, Plourin). Il est prévu que ces collections seront publiées côte à côte des résultats de l’enquête de terrain proposée décrite ici (le travail de Madeg sera réarrangé selon la commune dans le cadre du modèle du HLBI). La grande étendue de vert clair en centre Bretagne est le résultat du travail de terrain effectué par Humphrey Lloyd Humphreys, dans les années 1970 et 1980, qui comprend enregistrements et transcriptions. En conséquence d’un accident vasculaire cérébral qu’il a subi il y a quelques années, il ne peut plus se vouer à la publication complète de ses propres archives personnelles et le HLBI compte achever cette tâche à sa place. Loïc Cheveau a lui aussi, de son côté, a réussi à enregistrer la prononciation des noms de lieux dans 85% des communes du Vannetais (en jaune). Depuis 2001, beaucoup de travail a été accompli par l’Ofis (Publik) ar Brezhoneg, qui a complété des recueils de prononciations pour au moins 63 communes à ce jour [2018], concentrées dans la frange sud-ouest de la Cornouaille (coloriée marron), tout le Vannetais et la frange de la Cornouaille qui avoisine le Vannetais (hors du sud-ouest cornouaillais, les communes publiées par l’Ofis – mais pas toujours disponibles – sont en orange clair, tandis que les communes non-publiées sont en gris). Dernièrement, les collectes de Yekel pour le centre Tregor se sont développés dans le sillage du HLBI (marron foncé).

Les zones bleues sont des recueils communaux qui ont été publiés (Madeg, Cornec, Denez, Rouz, German, Kervella) et c’est Mikael Madeg, bien sûr, qui a été le pionnier pour compléter et publier le premier travail d’envergure de collecte des prononciations des noms de lieux (pour le Léon au nord-ouest). Les zones vertes/jaunes sont recueillies mais inédites (Humphreys, Goyat, Cheveau, Wmffre, Plourin). Il est prévu que ces collections seront publiées côte à côte des résultats de l’enquête de terrain proposée décrite ici (le travail de Madeg sera réarrangé selon la commune dans le cadre du modèle du HLBI). La grande étendue de vert clair en centre Bretagne est le résultat du travail de terrain effectué par Humphrey Lloyd Humphreys, dans les années 1970 et 1980, qui comprend enregistrements et transcriptions. En conséquence d’un accident vasculaire cérébral qu’il a subi il y a quelques années, il ne peut plus se vouer à la publication complète de ses propres archives personnelles et le HLBI compte achever cette tâche à sa place. Loïc Cheveau a lui aussi, de son côté, a réussi à enregistrer la prononciation des noms de lieux dans 85% des communes du Vannetais (en jaune). Depuis 2001, beaucoup de travail a été accompli par l’Ofis (Publik) ar Brezhoneg, qui a complété des recueils de prononciations pour au moins 63 communes à ce jour [2018], concentrées dans la frange sud-ouest de la Cornouaille (coloriée marron), tout le Vannetais et la frange de la Cornouaille qui avoisine le Vannetais (hors du sud-ouest cornouaillais, les communes publiées par l’Ofis – mais pas toujours disponibles – sont en orange clair, tandis que les communes non-publiées sont en gris). Dernièrement, les collectes de Yekel pour le centre Tregor se sont développés dans le sillage du HLBI (marron foncé).

Même si ces cartes semblent montrer 66 pour cent de la partie bretonnante de la Bretagne comme ayant été prospectée, il reste un fait que la plupart des énquêtes communales sont incomplètes et nécessitent des nouveaux ratissages (non seulement pour les toponymes non recueillis, mais quelquefois pour vérifier des prononciations douteuses recueillies auparavant par d’autres chercheurs). Donc, plutôt que 33 pour cent de la superficie parlant breton de la Bretagne que suggère la carte comme ayant été exploitée, nous estimons qu’en réalité il reste à recueillir autour de 50 pour cent des noms de lieux bretons qui n’ont aucune prononciation bretonne traditionnelle connue sauf chez des petites poignées de bretonnants âgés qu’on trouve toujours dans la plupart des communes de la Basse-Bretagne.

Si la priorité est accordée à une campagne de travail de terrain dans les zones inexploitées (voir ci-dessus), il est proposé de préparer immédiatement les données recueillies pour publication par districts à peu près équivalents à deux ou trois cantons donnant un tome de 100 à 150 pages (les cantons sont des régions administratives composées d’entre six et quinze communes). Mis à part les transcriptions en API de la prononciation de toponymes locaux, les listes de noms de lieux comprendront des formes documentaires établies à partir de la carte de Cassini de la fin du XVIIIe siècle, plans cadastraux communaux datant du début du XIXe siècle, et cartes officielles datant, pour la plupart, du XXe siècle, ainsi que (autant que possible) des formes récemment bretonnisées sur la signalisation routière. Là où il y a des sources facilement disponibles pour accéder aux vieilles formes historiques, elles aussi seront incorporées aux listes. Les noms de lieux seront placés en ordre alphabétique, sous la commune pertinente et seront localisés à une distance de moins de 100 mètres dans le cadre du quadrillage kilométrique UTM (Universal Transverse Mercator) officiellement reconnu par les cartes officielles de France. Le premier tome, qui servira aussi de modèle pour les autres et présentera les buts du projet bien mieux qu’un sommaire ne le pourrait, devrait sortir dans le courant de l’année 2022 et sera le tome 20, Les noms de lieux des environs de Carhaix et Gourin.

L’urgence d’une collecte des prononciations

L’urgence d’une campagne d’enquêtes sur le terrain peut être formulée en termes démographiques directs. En raison de la cessation de la transmission de la langue en faveur du français dans les années 1950, le nombre de locuteurs natifs du breton dans la Basse-Bretagne a diminué à un taux vertigineux d’au moins 10 pour cent par décennie:

- 1950 77%

- 1960 67%

- 1970 57%

- 1980 47%

- 1990 37%

- 2000 27%

- 2010 17%

- 2020 7%

Il n’y a pas de données pour la langue parlée dans les recensements officiels français, de sorte que les chiffres ci-dessus, en italique, sont des rétrocalculations (ou extrapolation dans le cas du 7% de 2020) fondées sur une estimation pour 1952 et sur des enquêtes menées en 1999 et 2009 (voir Fanch Broudic 2009 Parler breton au XXIe siècle (Brest: Emgleo Breiz) : 33, 133). Il faut souligner aussi que ces pourcentages concernent la Basse-Bretagne dans son entièreté, zones urbaines aussi bien que rurales, et que les pourcentages des bretonnants sont à revoir à la hausse pour les communes rurales. En termes pratiques, dans les zones rurales, où on trouve le breton en tant que communauté langagière, il n’y a en 2020 quasiment personne de moins de 70 ans (né en 1950 ou après) qui parle le breton en tant que langue première. Le toponymiste ne doit donc pas pouvoir compter rencontrer plus de 250 bretonnants dans une commune rurale de 1,000 personnes au tout plus, et de même pas plus de 75 tels individus dans une commune rurale de 300 personnes [calculs grossiers relevant du pourcentage supposé de 25% dans la population des cohortes âgés de plus de 70 ans en 2020]. Qui plus est, tous ces locuteurs traditionnels du breton aujourd’hui n’ont pas la même facilité en breton ; en général, ceux âgés de 80 ans et plus (nés en 1940 ou plus tôt) seront, de toute évidence, de meilleurs informateurs que ceux de 70 ans et moins (nés en 1950 ou plus tard),1La situation que nous peignons est dynamique, bien sûr, et nous donnons ici, pour les besoins de comparaison, les nombres et pourcentages correspondants que nous avons présentés en 2015 au lancement du projet du HLBI (contrastes de nombres qui donnent lieu à réfléchir sur l’urgence du collectage) : “en 2010 il n’y a quasiment personne de moins de 60 ans (né en 1950 ou après) qui parle le breton en tant que langue première. Le toponymiste ne doit donc pas pouvoir compter rencontrer plus de 350 bretonnants dans une commune rurale de 1,000 personnes au tout plus, et de même pas plus de 105 tels individus dans une commune rurale de 300 personnes [calculs grossiers relevant d’un pourcentage supposé de 35% dans la population des cohortes âgés de plus de 60 ans en 2010].” puisque le français est devenu le vernaculaire dominant dans toute la Basse-Bretagne au cours des années 1950. Nous trouvons, que depuis les années 1980 dans de nombreux cas, que même les locuteurs les plus anciens ont été de plus en plus amenés à utiliser le français au fur et à mesure que leur entourage immédiat devenait de moins en moins bretonnisant (pour exemple, la garderie des petits-enfants et arrière-petits-enfants). Tous ces chiffres mentionnés sont à revoir à la baisse puisqu’il y a aujourd’hui une proportion non négligeable d’étrangers parmi les anciens de chaque commune (soit français ou mêmes britanniques) et en ce qui concerne la proportion restante d’informateurs possibles il reste des difficultés pérennes et inéluctables : (1) un certain nombre d’individus qui ne seront jamais disposés à aider qui que se soit, surtout dans une enquête de type inédit ; (2) un certain nombre d’individus incapables d’aider les chercheurs à cause de leur état de santé ; (3) ou tout simplement des individus inconnus des chercheurs. Même sans prendre ces difficultés en compte, nous sommes plus enclins à penser qu’on doit réviser ces chiffres de 2020 à la baisse, basés comme ils le sont sur le pivot de l’année 1950, puisque même la cohorte née dans les années 1940 a montré un nette tendance à tourner le dos au breton des l’époque de leur enfance et qu’en termes pratiques aujourd’hui nous devons plutôt penser à un éventuel réservoir maximum de 15% d’informateurs bretonnants disponibles dans les communes rurales (150 informateurs pour une commune de 1,000 habitants, 45 informateurs pour commune de 300 habitants). Cela représente grosso modo la cohorte des bretonnants âgés de 75 ans ou plus aujourd’hui (nés en 1945 ou avant), cohorte qui a réellement grandie au temps où le breton était toujours la langue usuelle dans leur entourage.2Il vaut la peine de souligner que ces calculs grossiers pevent donner une impression quelque peu optimiste de la situation actuelle du breton puisqu’ils privilègent les communes les plus rurales (et par conséquent plus bretonnantes). Les chiffres correspondants doivent être en nette régression aux chiffres que nous avons discutés dans les communes du littoral ainsi que dans les communes périphériques entourant un centre urbain. Soulignons encore que le portrait de la situation que nous brossons ici est strictement plus impressioniste que contrôlée ; on aurait pu faire mieux – avec plus de temps, même au-dedans des limites dictées par les carences de données basiques –, mais les chiffres présentés par nous ont l’avantage de communiquer clairement et correctement à grands coups de pinceaux la réalité sociétale contemporaine de la communauté langagière bretonne. Donc, en dépit de chiffres exacts (finalement inaccessibles), la réalité de la situation ne dément pas le déclin continu et inévitable des locuteurs natifs du breton, fait fondamental qui souligne l’urgence d’une campagne d’enquête sur le terrain pour recueillir les versions bretonnes des toponymes bretons et qui justifie pleinement la déclaration plutôt poignante qui suit:

En 2015, quand le projet du HLBI fut conçu, il était déjà plutôt difficile de mener à bien un collectage complète de toponymes bretons sous leur forme indigène d’origine. Après 2020, une telle entreprise deviendra de moins en moins practicable à parachever exhaustivement, et dès lors, et toujours par la suite, jusqu’à la fin des temps (excusez le soulignement d’apparence poétique, voire alarmiste, qui pourtant n’en est rien …), il n’y aura pas de règlement possible pour cette lacune en ce qui concerne notre savoir concernant la plupart des noms de lieux bretons. Une perte immésurable pour le pays, son histoire, et même – osons le dire – pour l’humanité …

Voir aussi Les enjeux du projet.

POSTÉ décembre 2018 (révisé en 2021).

Notes

| ↑1 | La situation que nous peignons est dynamique, bien sûr, et nous donnons ici, pour les besoins de comparaison, les nombres et pourcentages correspondants que nous avons présentés en 2015 au lancement du projet du HLBI (contrastes de nombres qui donnent lieu à réfléchir sur l’urgence du collectage) : “en 2010 il n’y a quasiment personne de moins de 60 ans (né en 1950 ou après) qui parle le breton en tant que langue première. Le toponymiste ne doit donc pas pouvoir compter rencontrer plus de 350 bretonnants dans une commune rurale de 1,000 personnes au tout plus, et de même pas plus de 105 tels individus dans une commune rurale de 300 personnes [calculs grossiers relevant d’un pourcentage supposé de 35% dans la population des cohortes âgés de plus de 60 ans en 2010].” |

|---|---|

| ↑2 | Il vaut la peine de souligner que ces calculs grossiers pevent donner une impression quelque peu optimiste de la situation actuelle du breton puisqu’ils privilègent les communes les plus rurales (et par conséquent plus bretonnantes). Les chiffres correspondants doivent être en nette régression aux chiffres que nous avons discutés dans les communes du littoral ainsi que dans les communes périphériques entourant un centre urbain. |