Comment transcrire phonétiquement les ‘rhotiques’ fricatives bretons ?

Nous notons que beaucoup de chercheurs se contentent de transcrire les r-fricatifs du breton comme [ʁ], exactement comme le français, quand il est évident que ce r-fricatif vélaire breton est qualitativement différent du r-fricatif uvulaire du français standard dans une bonne partie de la Basse-Bretagne qui inclut au moins la Cornouaille, et le sud du Trégor et le Pays Pourlet en Vannetais (la diffusion des rhotiques fricatives vélaires peut dépasser l’aire ainsi définie, mais il sera nécessaire d’avancer les recherches plus pour s’assurer de la vraie limite de l’aire des fricatives vélaires en Basse-Bretagne). On ne peut pas compter trop sur la transcriptions des rhotiques non roulés par le NALBB (2001) de Jean Le Dû qui ne donne que les qualités uvulaires fricatives [ʁ] et uvulaires roulés [ʀ], ce dernier étant beaucoup trop présent là où il n’existe pas dans un dialecte (presque assurément partout dans le Poher, par exemple, et catégoriquement à Plounévézel). La fiabilité donc des transcriptions du NALBB concernant les rhotiques – surtout [ʁ] et [ʀ] – est suspect et nécessiterait une révision de fond en comble.

Quoi qu’il en soit concernant les questions irrésolues mentionnées ci-dessus, il n’en reste qu’une grande zone centrale de la Basse-Bretagne se caractérise par un affaiblissement de la réalisation du r en position postvocalique et par sa tendance à disparaître en position préconsonantique (voir ci-dessous). Cet affaiblissement postvocalique du r-fricatif qui se manifeste en plusieurs réalisations différentes ainsi que sa disparition occasionnelle en position préconsonantique ne se trouve ni dans la plupart du Vannetais ni dans le nord-ouest bretonnant, mais nous ne voulons pas nous attarder trop ici à tracer la diffusion des variantes réalisationnelles mais seulement s’assurer des réalisations qu’on trouve pour cet r affaibli et les conventions graphiques phonétiques adopté par le HLBI. On trouvera les exemplifications ci-dessous, en bas de l’article, mais avant cela jétons un coup d’œil sur le développement historique du r-roulé français en fricative et le rapport qui existe entre les différentes variantes ‘rhotiques’ françaises les unes avec les autres.

L’évolution du r en français

Les ‘rhotiques’ fricatives fu français ne sont pas des authentiques rhotiques. Le r-’grasseyé’ français moderne qui se transcrit conventionnellement par la graphie API [ʁ] (fricative uvulaire voisée) est reconnu pour être un réflèxe d’un r-roulé en français médiéval que nous transcrivons par la graphie API [r]. Depuis au moins le temps de Rousselot (189, 1911) les linguistes historiques du français ont été d’accord d’interpréter l’évolution du r-roulé [r] dans un premier temps en r-uvulaire-roulé [ʀ] avant d’aboutir pour devenir le r-uvulaire-fricative [ʁ] du français standard contemporain. Ces deux évolutions historiques du r-roulé d’origine en français sont attribuées temporalement à la règne de Louis XIV à la fin du XVIIe siècle pour le [ʀ], et peu avant la Révolution française de 1789 à la fin du à XVIIIe siècle pour le [ʁ] (tous deux étant des innovations parisiennes propagées sous l’influence politique et économique de cette ville) [Lodge 2004: 189, 216].

L’interprétation de linguistes éminents comme le phonéticien anglais Henry Sweet (1888) et le linguiste américain Leonard Bloomfield (1933) était que l’évolution de [r] à [ʀ] était un phénomène abrupt (ponctuel) plutôt que continu (graduel) – avant qu’il n’eut procédé régulièrement à [ʁ] – avec une source d’origine unique suivie d’une diffusion à d’autres pays européens. Cependant, il paraît que l’évolution irrégulière en français en deux étapes du [r] à [ʁ] à [ʁ] n’est pas tenable d’après les recherches d’Yves Charles Morin, linguiste québécois. Morin se rapproche d’une thèse antérieure du linguiste danois Otto Jespersen, datant de 1889, qui y voyait un développement plus conforme à l’évolution phonétique de [r] à [ʁ] en une étape. Il prônait que le [ʀ] uvulaire roulé n’etait pas en fait un aboutissement régulier de l’uvularisation du [r] alvéolaire roulé, comme on l’assumait communément, mais une adaptation postérieure de [ʁ], motivé socialement. D’après lui, le développement du [r] en [ʁ] a donc sans doute précédé le développement du son en [ʀ] qui – à l’origine – est simplement une variante renforcée du [ʁ] [Morin 2013: 3–5].1L’existence d’un [ɹ] approximant alvéolaire, prônée par Jespersen comme étape intermédiaire dans le processus de l’évolution du [r] d’origine en [ʁ], n’est pas soutenable [Morin 2013: 4–5]. Jespersen nota d’ailleurs l’ubiquité de [ʁ] dans le français parisien usuel des années 1880 et que le [ʀ] ne s’entendait dans ce parler qu’en registre emphatique (“in speaking emphatically or passionately”) [Morin 2013: 5]. Morin [2013: 13] note aussi que Volney (1795) équivalait le غ (ġayn) fricative de l’arabe d’Alexandrie et de Syrie qu’il connaissait bien à l’r-français qui devait donc lui aussi être fricatif à cette époque, par contre.2Cependant, il faut qualifier la fiabilité de cette identification de Volney en montrant que le même auteur décrivait en 1819 le g vélaire grec par un contact qui se faisait “entre le voile du palais et le dos de la langue vers sa racine [avec] les deux organes … disposés comme pour l’acte que nous appelons se gargariser”. Gargariser implique le roulement de la luette, mais Morin prétend que la description de Volney pour le g grec n’implique seulement que les positions de la langue et du palais. Desgranges (1821) décrivait le r-grasseyé du peuple parisien d’une façon qui sied mieux à une fricative (soit vélaire [ɣ], soit uvulaire [ʁ]) qu’au roulement de la luette qui caractérise l’uvulaire [ʀ] (“On croit que le gosier du grasseyeur veut imiter le bruit d’une lime qui râcle rudement les dents d’une scie.”) [Lodge 2004: 216]. Vers la fin du XIXe siècle, les phonéticiens du français (Passy 1887, Jespersen 1889, Bell 1896) notaient bien la distinction entre le [ʀ] uvulaire roulé et le [ʁ] uvulaire fricative, notant la plus grande acceptation de [ʀ] comme équivalant légitime de [r] contre la variante [ʁ], toujours stigmatisée à cette époque ; une valorisation des variantes rhotiques contraire à celle du milieu du XXe siècle où seul l’uvulaire fricative [ʁ] est valorisée [Morin 2013: 14]. Morin conclut :

“Comme nous l’avons vu, Jespersen considérait que le [ʀ] roulé ne résultait pas d’une évolution phonétique régulière, mais se développait à partir d’un besoin social de reproduire les roulements du [r] apical dans les contextes stylistiques où ce dernier était depuis longtemps préservé, les jeunes locuteurs n’étant plus capables d’articuler la rhotique apicale traditionnelle. Alternativement, on peut penser que les roulements forts sont apparus automatiquement dans les contextes stylistiques où les locuteurs étaient censés hyperarticuler, simplement en raison de l’anatomie du conduit vocal, comme l’ont noté Ladefoged et Maddieson. Koschwitz (1893: 61) a observé que l’évêque Maurice d’Hulst (l’une des rares personnalités nées et élevées à Paris qui ont été interviewées par le chercheur allemand dans ses études sur le “français parisien”) utilisait une fricative/approximative [ʁ] dans son langage spontané et une uvulaire roulée [ʀ] dans son style de lecture, ce qui rejoint l’hypothèse de Jespersen.” (“As we have seen, Jespersen considered that trilled [ʀ] did not result from a regular phonetic evolution, but developed out of a social need to replicate the trills of apical [r] in the stylistic contexts where the latter had long been preserved, with younger speakers no longer able to articulate the traditional apical rhotic. Alternatively, one may think that the strong trills automatically came out in stylistic contexts in which speakers were expected to hyperarticulate, simply because of the anatomy of the vocal tract, as noted by Ladefoged and Maddieson. Koschwitz (1893: 61) observed that Bishop Maurice d’Hulst (one of the rare personalities born and raised in Paris who were interviewed by the German scholar in his studies on ‘Parisian French’) used a fricative/approximant [ʁ] in his spontaneous speech and trilled uvular [ʀ] in his reading style, which sides with Jespersen’s hypothesis.”) [Morin 2013: 14]

“En d’autres termes, la fricative/approximante [ʁ] pourrait bien avoir été l’usage commun antérieur, bien que limité au langage usuel non contrôlé, avant que le [ʀ] roulé ne devienne un substitut socialement légitime du [r] dans les discours formels (interventions publiques, discours, débats, prêches, théâtre, chansons…). Ce nouveau statut de variante stylistique pour les registres formels le promouvrait comme norme subjective intériorisée des classes dominantes, comme le rapporte Passy dans ses descriptions destinées à l’enseignement du français, mais il n’était certainement qu’une variante parmi les nombreuses variantes utilisées spontanément.” (“In other words, fricative/approximant [ʁ] may well have been the earlier common usage, albeit limited to normal uncontrolled discourse, before trilled [ʀ] became a socially legitimate substitute for [r] in formal discourses (public interventions, speeches, debates, preaches, theater, songs…). This new status as a stylistic variant for formal discourses would promote it as an internalized subjective norm of the dominant classes, as reported by Passy in his descriptions intended for the teaching of French, but it certainly was only one among the many variants used spontaneously.”) [Morin 2013: 15]

“La variante roulée [ʀ] observée dans les langues européennes ne serait pas – selon Jespersen – le résultat d’un changement phonétique régulier, mais se serait développée comme une variante stylistique formelle imitant le [r] roulé primitif, qui avait été conservé dans la langue précisément avec cette fonction.” (“The trilled [ʀ] variant observed in European languages, he argued, would not obtain as the result of a regular phonetic change, but developed as a formal stylistic variant mimicking the primitive trilled [r], which had been preserved in the language precisely with that function.)” [Morin 2013: 24]

La qualité acoustique du r-fricatif français

Jusqu’à ici nous n’avons pas questionné la qualité acoustique de [ʁ], mais il semblerait que le r-grasseyé français est tout aussi bien vélaire [ɣ] que uvulaire [ʁ]. Sans entrer trop dans le détail, notons qu’à plusieurs reprises dans son article de 2013, Morin qualifie le [ʁ] de “fricative/approximant” et précise qu’en traitant l’évolution phonétique du r-français, la “zone de cible articulatoire [du développement du [r] alvéolaire roulé d’origine en français] a été identifiée à tour de rôle comme vélaire, uvulaire ou pharyngale, et est souvent appelée ‵uvulaire′ – comme c’est le cas dans cet article – engagement quant à sa position articulatoire précise. (“articulatory target region has variously been identified as velar, uvular or pharyngeal, and is often termed ‘uvular’ – as is done here – without commitment as to its precise position.”) [Morin 2013: 9]. En fait, l’uvularité du r-français n’a pas fait l’unanimité chez les spécialistes linguistiques et phonéticiens français le décrivaient comme tantôt : “pharyngal” (Grammont 1933) ; tantôt “pharyngal, uvulaire ou dorsal [c.-à-d. vélaire]” (Borel-Maisonny 1942) ; tantôt “l’r appelé dorsal par M. G[rammont] mieux l’r uvulaire doux” (Chlumský 1935) [Morin 2013: 10]. Des études instrumentales par Bothorel et al. (1989) conclurent que leur quatre jeunes sujets français d’Alsace, sans accent régional, se repartissaient à égalité entre réalisations fricatives vélaires et uvulaires [Morin 2013: 11]. Delattre (1969, 1971), faisant emploi de nouvelles techniques permettant de mieux visionner la partie postérieure de la cavité buccale pouvait déclarer l’importance du pharynx pour la réalisation du r-grasseyé.

“En termes articulatoires, c’est donc le vif recul de la racine de la langue et la réduction de la cavité pharyngale qui sont à la source de la perception du /R/. Les battements de la luette ou les bruits de friction qui les accompagnent parfois ne sont que secondaires. Ils augumentent la perceptibilité de cette consonne – c’est pourquoi il s’emploient souvent dans l’insistance – mais ils ne sont pas essentiels.” [Delattre 1969: 18].

Une prononciation approximante du r-grasseyé français, surtout en position finale, ne fut reconnu que tardivement par Durand (1930, 1936) et Borel-Maisonny (1942), ce qui n’implique pas du tout – comme le rappelle Morin [2013: 12] – que cette prononciation ‘faible’ ou ‘lâche’ était récente.

Nous mêmes, n’étant pas phonéticien instrumental, ne pouvons pas débattre l’importance ou pas du pharynx en réalisant le r-grasseyé, mais nous pouvons remarquer de nouveau qu’un phonéticien du français note l’existence de la vibration de la luette et une frication plus forte comme marques de prononciations emphatiques ce qui laisserait penser que les frications moins fortes de la langue sont la norme pour le r-français (ce que nous désignons à tort ou à travers comme ‵frications vélaires′). Comme nous l’avons vu plus haut, Morin [2013: 11] entrevoit l’existence d’un approximant uvulaire [ʁ̞], mais – comme nous l’avons dit ailleurs [site HLBI, sous ‘6.01 Symboles phonétiques’] – le fait que la prononciation soit approximante confond à un certain degré l’ascription de son positionnement à soit vélaire, soit uvulaire, d’où notre usage du terme plus générique de ‵gutturales′ qui recouvre ces deux positions articulatoires en une seule plus large sans chercher à les distinguer.

Que l’existence d’approximations plus lâches encores de la réalisation du r existent en français est attesté par Morin [2013: 11] et Cwper (2020) tout comme en allemand et en breton où tels affaiblissements de la réalisation du r sont beaucoup plus courantes en position postvocaliques. Ces approximations plus lâches sont : le [ꝛ] approximant guttural,3Nous rappellons que nous employons les symboles [ꭗ/ꝛ] plutôt que les symboles [ɰ̊/ɰ] que recommande l’API, parce que ces premiers sont plus intuitives pour désigner les approximantes vélaires. L’usage de la symbole [ɰ] par l’API nous semble mal choisie pour désigner une fricative et nous lui réservons un emploi comme pendant semi-vocalique à la semi-voyelle [ɯ] (la haute voyelle postérieure étirée), un son qu’on trouve dans le gaélique du Donegal. A cause de ceci, nous préférons employer [ꭗ/ꝛ], des symboles plus intuitives pour marquer les approximantes vélaires. Adhérer servilement aux mauvaises recommandations de l’API nous forcerait à transcrire zeɰ̊ au lieu de zeꭗ pour zec’h ‘sec’, prononciation connue de ce mot et d’autres finissant en c’h, du moins dans le centre Cornouaille. la vocalisation en [ɐ] (voire [a]), puis la réduction en [ə] jusqu’à l’amuïssement complet du son.

Nous voyons donc, que plusieurs autorités dignes de respect, décrivent le r-fricatif du français comme un fricatif dorsal (Grammont) ou – mieux – vélaire (Le Dû 2001)4Dans le NALBB, Le Dû décrit les deux fricatives gutturales lénis de cette manière : “[ʁ] est une fricative vélaire, correspondant au français standard actuel dans beurre” & “[ɣ] est un g fricatif, comme l’espagnol hago, le néerlandais ou l’allemand du Nord Wagen”. Vu sa réticence à transcrire pointilleusement les variantes ‘palatales’ des occlusives vélaires, il est étonnant que Le Dû ait pensé dans son atlas à contraster deux variantes du fricative vélaire comme [ʁ] et [ɣ]. Plus étonnant encore est son identification de la fricative vélaire avec [ʁ], qui est bien sûr la symbole API de longue date de la fricative uvulaire. Nous avons vu ci-dessus que le r fricative standard en français peut aussi bien se décrire vélaire qu’uvulaire, et nous croyons Le Dû à la lettre quand il le décrit ainsi, et nous le comprenons; par contre, ce que nous lui reprochons – à part la symbolisation par [ʁ] – est qu’il n’ait jamais songé à qualifier plus clairement ce qu’il voulait dire puisque l’inadéquation entre lasymbole phonétique [ʁ] et l’étiquette “vélaire” saute aux yeux. Pour ce qui est du “g fricatif” qu’on trouve en espagnol et en néerlandais/bas-allemand, il semble correspondre à l’approximante fricative [ꝛ] (qui s’écrit, soit [ɰ], soit [ɣ̞], en API). Mais – et c’est un grand ‘mais’ – l’utilisation de [ɣ] dans le NALBB par Le Dû se cantonne à transcrire gh, la lénition historique du g dans l’Entre-Odet-et-Ellé. Des considérations historiques non-phonétiques ont donc gouvernées ses choix de symbolisations phonétiques dans le NALBB : [ʁ] si la fricative gutturale lénis provenait d’un r historique, [ɣ] si la fricative gutturale lénis provenait d’un gh historique. Nous savons par ailleurs que Le Dû transcrivait [ʁ] pour des sons qui étaient catégoriquement [ɣ] prévocaliquement et [ꝛ] postvocaliquement dans le centre Cornouaille, ce qui veut dire que les transcriptions [ʁ] et [ɣ] du NALBB devraient à l’avenir être tous retranscrites ou citées comme [ɣ] (ou [ʁ], mais cela est moins représentatif) avec l’entendement qu’ils représentent une transcription large d’une fricative gutturale lénis. (notez que la description de Chlumský (1935) de ce même r-fricatif comme un “r uvulaire doux” est acoustiquement soutenable même s’il est articulairement repréhensible). Il convient de dire que la description du r moderne français comme étant un fricatif uvulaire – avec la symbolisation [ʁ] – a acquis un statut officiel qui trompe les premiers venus. Ce n’est pas qu’une telle caractérisation est complètement fausse, mais qu’il occulte la vérité que le r-fricatif du français moderne se module tantôt comme [ʁ] uvulaire, tantôt comme [ɣ] vélaire, sans qu’on puisse dire que l’un prédomine sur l’autre. Seulement, la tradition de l’éducation officielle orientée vers une simplification pédagogique ne tolère pas qu’un son de la langue officielle soit généralement variable. Nous parlons de variantes dans la réalisation du r en français qui ne sont pas faciles à cerner, ni géographiquement, ni socialement, ni générationnellement. Le manque d’une description qui ferait authorité sur cette question de la réalisation du r en français moderne reste évident, même si nous avons lu ou entendu plusieurs descriptions anecdotiques allant dans ce sens ; certains parleront du r parisien des films noirs-et-blancs d’antan, du parigot des titis parisiens, dialecte métropolitain qui précède l’accent multiculturel banlieusard devenu évident depuis les années 1970.

La saillance de la prononciation légère du r approximant postvocalique en parisien populaire traditionnel n’a pas été reconnu par tous les chercheurs qui ont abordé le français parisien (Lodge 2004, Pustka 2008) et ne se manifeste pas dans l’article Wikipedia ‘Parler parisien’. Pourtant nous avons une description de ce r parisien populaire traditionnel par Michel Billières (2015) dans sa description des différentes réalisations du r dans le français de France, et surtout celui de Paris. Sa description est moins simple que nous le voudrions à cause de sa terminologie par trop catégorique et l’emploi assez particulier de symboles phonétiques, mais nous pensons que ses observations quant aux liens sociodialectaux et temporels de chaque variante sont essentiellement corrects. Nous allons tenter d’interpréter les quatre variantes du r-français de Billières avec des symboles phonétiques moins dépaysantes (du moins pour la lecture du HLBI) :

- [ʀ] roulé uvulaire (= [ᴙ] de Billières) caractéristique des chanteurs comme Edith Piaf, ressenti comme vieillot ;

- [ᵞ] fricatif vélaire réduit (= [ᴚ] de Billières & = uvulaire d’après lui), ‘grasseyé’, “connoté avec une parlure populaire [parisienne]”, “très connoté prononciation faubourienne, titi parisien, le fameux ‘atmosphère’ d’Arletty, etc.”, ressenti comme vieillot ;

- [ʁ] fricatif uvulaire (= [ʀ] de Billières & = vélaire et roulé d’après lui), parisien cultivé ;

- [ɣ] fricatif vélaire (= [ʁ] de Billières), standard.5Pour ne pas occulter les symboles phonétiques et les définitions articulatoires données par Billières, nous les présentons ici : une ‘dorso-vélaire dévibrée’ [ʁ] (dit ‘standard’), d’une ‘dorso-uvulaire’ [ᴚ] (dit ‘grasseyé’ et ‘connoté avec une parlure populaire [parisienne]’), et distinguée aussi d’une ‘dorso-vélaire avec vibration’ [ʀ] (dit ‘parisien’), et d’un [ᴙ] ‘roulé uvulaire’. La description de Billières du [ʁ] parisien cultivé comme étant ‘roulé’ – il exprime le roulement en ajoutant “avec vibration” à la description et bien sûr emploie la symbole [ʀ] – ne correspond pas à la réalité et nous est difficile à expliquer, bien que nous notons qu’en usage populaire le r français peut parfois être décrit comme roulé, comme le montre Pustka [2008: 237] dans l’usage de ‘roulé’ par les francophones des Antilles : “Dans le contexte de leur propre accent, les Guadeloupéens sont frappés par le fait que les Parisiens prononcent le /r/, et ce de manière particulièrement forte à leurs oreilles, ce qui donne l’impression d’un /r/ roulé (il s’agit en réalité d’une fricative). / Vor dem Hintergrund ihres eigenen Akzents fällt es den Guadeloupéens auf, dass die Pariser das /r/ aussprechen – und zwar in ihren Ohren besonders stark, wodurch der Eindruck eines gerollten /r/ entsteht (in Wirklichkeit handelt es sich um einen Frikativ).” La description de Billières du [ᵞ] parisien populaire comme étant ‘uvulaire’ doit avoir été influencé par le fait qu’il ait pu être compris par lui comme la prononciation légère du [ʀ] roulé uvulaire, ces deux variantes étant après tout considérés vieillottes’. Mais Morin (2013) nous a appris que la prononciation de base du français parisien du XIXe siècle était une fricative gutturale, soit [ʁ], soit [ɣ]. Pour nous, tout affaiblissement du [ʀ] roulé impliquerait la cessation du mouvement de la luette, et tout affaiblissement du [ʁ] fricatif impliquerait immédiatement un mouvement vers, soit des articulations vélaires [ɣ], soit approximantes (vélaires) [ꝛ] ; ce qui veut dire que ces sons uvulaires ne peuvent pas se trouver réduits en tant qu’uvulaires, d’où notre préférence pour une qualité vélaire pour transcrire la variante réduite du r-fricatif dans le parisien populaire traditionnel.

Le ‘[ʁ]’ parisien se reporte à “l’ancienne norme du français parisien cultivé – qui a prévalu du début du XXe [siècle] jusqu’aux années [19]60” tandis qu’on peut voir dans le ‘[ɣ]’ une “hypoarticulation souvent mentionnée pour caractériser le parler des jeunes générations.” Billières note que la différence entre le ‘[ʁ]’ parisien et le ‘[ɣ]’ standard est “infime” et “[qu’]il n’est pas dit qu’une personne prononçant communément ‘[ɣ]’ ne produise parfois des ‘[ʁ]’ dans une situation stressant, quand elle veut souligner quelque chose, etc.” (symboles modifiées par nous pour la cohérence). Dans ce court clip du film Hôtel du Nord de Marcel Carné 1938, nous pouvons écouter un monsieur qui prononce des [ɣ] postvocaliques et une femme (Arletty) qui prononce ce qui est plus ou moins une fricative vélaire lénis réduite [ᵞ] (contrastez la prononciation du mot atmosphère répété plusieurs fois, bien qu’il n’est pas la meilleure illustration puisqu’il est souvent mis en emphase).

Si l’on s’intéresse à l’accent de Paris dont nous avons parlé, écoutons deux clips sonores tres intéressants datant 1900 et de 1912 qui illustrent eux aussi l’accent populaire parisien traditionnel. A notre avis, on entend beaucoup de fricatives vélaires en position postvocalique, mais ils semblent devenir assez approximantes, semblables à ceux d’Arletty, surtout chez l’informateur de 1900 : Informateur de 1900, avec faire (0:25), fort fʌ·ᵞ (1:26), voitures (1:52), d’ailleurs (2:28), voir (3:18) ; Informateur de 1912, avec Daguerre (0:51), affaire (1:31), et surtout rire (3:29). Comme l’indiquerait le parcours social de l’informateur de 1912, il y existait beaucoup d’interactions dynamiques entre ce locuteur et ses clients bourgeois, et une conscience vive de certains traits dialectaux qui étaient associés aux classes populaires.

Comme l’indiquerait la description de Billières (si nous l’avons compris correctement), il semblerait qu’en dépit de la différence de la pointe d’articulation, la différence acoustique entre un fricatif uvulaire [ʁ] et un fricatif vélaire [ɣ] se résume – respectivement – à une différence acoustique de prononciation forte (fortis) contre une prononciation faible (lénis) ; ce qui revient à dire, si l’on veut rester en termes évolutifs, que le r-vélaire est un affaiblissement du r-uvulaire, ou bien que le r-uvulaire est une fortition ou raffermissement du r-vélaire. Il est fort possible que la variante uvulaire [ʁ] ait pris un certain cachet à cause de sa proximité avec la variante roulée [ʀ] qui elle portait un certain cachet au XIXe siècle ; facteur additionnel, la prononciation ‘forte’ du fricatif a possiblement aussi gagnée d’être une prononciation plus claire, plus distincte pour les besoins de la pédagogie écolière. Dans l’absence de référence qui pourrait faire authorité, notre impression à nous est que le r-fricatif en français hexagonal en général est plus souvent proche de la qualité vélaire que de la qualité uvulaire. Nous attendons qu’une recherche plus approfondie étudie la question, mais entretemps nous pensons que le r français gagnerait d’être décrit plus communément comme fricative gutturale [ʁ/ɣ] (avec les précisions ‵uvulaire′ et ‵vélaire′ laissées à l’arrière-plan) ; et, surtout, n’oublions pas qu’il doit avoir bien des réalisations des r-fricatifs qui sont indistinctement situées entre la position uvulaire et la position vélaire.

Corroboration galloise pour la thèse de Morin concernant l’évolution historique du r français

Le portrait de l’évolution du r français allant de [r] directement à [ʁ] que nous dresse Morin nous semble persuasif. Nous pouvons corroborer une telle évolution en comparant le phénomène gallois de tafod fach ‘petite langue, fig. luette’ qui décrit la prononciation du r-gallois – normalement [r] – par un [ʁ] uvulaire fricatif ou un [ʀ] uvulaire roulé. Fait déterminant, nous pensons, ces prononciations uvulaires gallois ne sont pas celles d’une région quelconque mais seulement de certains individus, voire familles, et se produisent un peu partout (du moins dans le Cardiganshire, dans le centre-ouest du pays, jusqu’à dans le nord du Pays de Galles). Ils sont considérés comme des défauts de prononciation, mais le fait qu’il se développent séparément dans des si nombreux lieux laisse entrevoir des développements phonétiques autonomes plutôt que de phénomènes de diffusion motivés par l’imitation et issues à l’origine d’une seul source. Si les linguistes français ont longtemps pensé que le [r] alvéolaire roulé à donné un [ʀ] uvulaire roulé avant de donner un [ʁ] uvulaire fricative, c’est que le changement ne demandait qu’un changement d’articulation d’alvéolaire à uvulaire au lieu d’un changement plus radical de [r] à [ʁ], mais ce changement plus radical directe de [r] à [ʁ] s’explique par le fait que le [r] par sa nature vibrante est un son plus délicat à établir dans la période de l’acquisition de leur langage par l’enfant que tout autre son à cause des besoins de controle sur les mouvements de la pointe de la langue que dans les autres sons communs de langage qui, eux, ne demandent aucun mouvement ou au plus un mouvement minime (fricatives vélaires). Il serait donc naturel que les enfants en jeune âge ayant des difficultés à acquérir les mouvements que nécessite la réalisation du [r] alvéolaire roulé se fixent sur d’autres locus d’articulation propres à approximer des réalisations avec mouvements de la langue, à savoir la luette qui se prête facilement à la vibration ou le dos de la langue (la dorsale). On peut supposer que l’approximation meilleur au [r] alvéolaire roulé est le [ʀ] uvulaire roulé, qui nécessite que la vibration provienne de la luette plutôt que la pointe de la langue, mais le vibration de la luette elle-même pouvant aussi poser problème, il ne serait pas étrange que la réalisation plus lâche du [ʁ] fricatif uvulaire prendrait le dessus chez les enfants acquérants, ainsi qu’en même temps la réalisation encore plus lâche du [ɣ] fricatif vélaire. En somme, les difficultés posées par la maîtrise de mouvements vibrationnels du [r] alvéolaire roulé auraient tendance à produire récurremment chez les enfants, au moment de l’acquisition du langage, des aproximations de mouvements de plus en plus lâches allant de [ʀ] uvulaire roulé, au [ʁ] fricatif uvulaire, au [ɣ] fricatif vélaire. La seule différence entre le Pays de Galles et la France, est le fait que cette tendance issue de l’acquisition précoce de la langue est resté au stade de défaut langagier en gallois, mais a commencé à s’établir comme variante de prononciation reconnue en français dès au moins le XVIIe siècle avant de s’établir comme la norme dans l’Hexagone au XXe siècle, au plus tard.

Exemples de r en français contemporain

Nous ne comptons pas tout expliquer sur la variation de la réalisation du r en français contemporain standard (ou régionale) pusique c’est un travail, il nous semble, qui reste toujours à faire. Cela dit, il est assez facile de trouver des exemples où des locuteurs représentatifs du français hexagonal standard prononcent autre chose qu’une fricative uvulaire [ʁ]. Commençons par deux enseignants du français sur la première partie de ce clip YouTube de 2017 (minutage 0:16–2:00) qui illustrent bien la variation inhérente dans le français standard contemporain. Si la femme prononce généralement [ɣ] elle ne fait le [ʁ] que pour illustrer le gargarisme (0:45), l’homme prononce un [ɣ] avec une frication beaucoup plus faible, et – point important – il note qu’en position postvocalique que le r est plus léger tendant à [ꝛ] (nous en passons des explications articulatoires fausses qu’ils donnent). Un commentateur Belge bien informé – il nous semble -, Michaël Degreef en 2020, ajoute : “Notons aussi que le R a tendance à être prononcé d’une façon de plus en plus faible. On prononce le R, même au milieu d’un mot, de façon très légère. A la fin du mot, il devient presque inaudible. Au début du mot, par contre, il faut vraiment l’entendre. En plus, tout ça varie d’une région à l’autre et d’une personne à l’autre…”. Un clip YouTube de 2017 du francophone Belge Fred Grün, produit dans un anglais britannique impeccable (illustrant, s’il fallait, ses compétences phonétiques, et qui ayant expliqué la multiplicité des réalisations du r-français (1:50ff), surtout d’après leur contexte positionnel (2:52ff)), donne au minutage (7:32ff) parle des réalisations approximantes du r-français en position postvocalique qui est très courant, notamment dans le français parisien. Un certain *Mono Keras ajoute en tant que commentaire : “Je peux confirmer que presque tout le monde à Paris utilise l’approximante. La ‘vraie’ prononciation du R telle qu’elle est expliquée dans la première partie [du clip, c-à-d. le [ʁ]] n’est presque jamais entendue aujourd’hui, et sonne quelque peu régionale et/ou vulgaire – cela peut provenir d’une interférence avec les gens d’Afrique du Nord qui ont tendance à utiliser plus de consonnes glottales [= ? gutturales]. Puisque ceux-ci [= ? les Nord-Africains] sont généralement associés à un statut social inférieur, le son du R s’éloigne de celui de la prononciation parisienne de classe moyenne/supérieure, qui établit la norme (par la télévision). Le R parisien ressemble plus à un liquide qu’à une fricative maintenant. / I can confirm almost everyone in Paris use the approximant. The ‘true’ R pronunciation as spelled out in the first part is almost never heard now, and sounds somewhat regional and/or vulgar – that may stem from an interference with people from North Africa which tend to use more glottal consonants; since those are usually associated with a lower social status, the R sound is moving away from that in the middle/upper class Parisian pronunciation, which sets the standard (through television). The Parisian R is more like a liquid than a fricative now.” La nature anecdotique des commentaires des clips YouTube,souvvent anonymes, nous incite à la prudence, mais si nous comprenons bien ce commentateur et qu’il a raison, il semblerait bien qu’il y ait un mouvance phonétique contemporaine à Paris contre la frication du r comme marqueur de locuteurs ‘banlieusards’ (qui rejoint dans cet aspect le r-faible postvocalique de l’accent parisien traditionnel). Notre impression à nous est que l’accent ‘banlieusard’ ou multiculturel qui a gagné le français de beaucoup de jeunes à Paris et ailleurs depuis les années 1970 a un r-postvocalique qui est nettement plus fricatif en position prostvocalique que le français standard contemporain. Notre postulation, qui ne peut que rester tentative du fait qu’on ne connaît pas de recherches poussées sur la question. Mais la question est posée, et nonobstant le caractère hypothétique de beaucoup de ce que nous avons écrit ci-dessus, nous pensons quand même avoir démontré la réduction simplificatrice d’identifier le r-francais au seul [ʁ] fricatif uvulaire, et aussi qu’il y a des affaiblissements de frication du r en position postvocalique en français.

Récapitulatif de l’évolution historique du r en français

L’évolution historique du r-roulé d’origine pour donner le r français peut se schématiser de cette façon :

- Le r-roulé alvéolaire (alvéolaire de par son point d’articulation, et apical de par la partie de l’organe qui le réalise) pose problème aux enfants au moment de l’acquisition de leur langue à cause des mouvements précis de l’articulation de la langue qu’elle implique. Suivant les théories, le r-roulé alvéolaire devient en français, au cours du XVIIe siècle, soit un r-roulé uvulaire, soit un r-fricatif uvulaire (et nous ne voyons pas pourquoi qu’il ne serait pas devenu un r-fricatif vélaire). Tous impliquent une imitation approximative du roulement de la pointe de la langue au moment d’acquisition enfantin qui dans le cas de certains individus se perpétua à l’âge adulte. Une ‘évolution’ initiale de [r] à [ʀ], semblerait posséder le caractère d’une substitution plutôt que d’une évolution, substituant le roulement de la luette à celui du bout de la langue, ce qui équivaut à une approximation de prononciation. Cependant, il semblerait aussi que la réalisation du roulement de la luette peut être lui aussi difficile à soutenir, tout comme celui du roulement du bout de la langue, et à cause de cela aurait tendance d’être vite dépassée par une approximation fricative au même point d’articulation donnant le [ʁ] fricatif uvulaire. La prononciation roulée uvulaire (devenue fricative très tôt si l’on suit Morin) débuta comme prononciation minoritaire qui commença à connaître la côte dans les communautés langagières françaises dès au moins le début du XVIIe siècle (quand elle est qualifiée de prononciation ‘grasseyée’) ; puis au XIXe siècle, au plus tard, la prononciation fricative uvulaire devint la réalisation dominante du r en français héxagonal usuel même si la prononciation roulé uvulaire restait favorisée en registres posés jusqu’en 1900.

- Dans certains dialectes du français ainsi qu’en d’autres langues, ce premier affaiblissement du [ʀ] à [ʁ], a du être suivi d’affaiblissements supplémentaires, pour donner le [ɣ] fricative vélaire, puis le [ꝛ] approximante vélaire, puis le schwa [ə] (ainsi qu’une hypercorrection vocalique [a]). L’affaiblissement du [r] roulé alvéolaire par voie uvulaire est comparable à son affaiblissement par voie non-ulvulaire pour donner l’approximantes post-alvéolaires [ɹ̙] et rétroflexes [ɽ] en anglais qui eux aussi peuvent s’affaiblir pour donner le schwa [ə], puis s’amuïr.

Notez le lien très évident entre l’affaiblissement du [ʀ] uvulaire, et l’affaiblissement direct du [r] alvéolaire roulé, pour donner l’approximante alvéolaire [ɹ] courant – dit-on – dans l’anglais irlandais (l’approximante post-alvéolaire [ɹ̙] de l’anglais, lui aussi s’est affaibli pour donner [ə] postvocaliquement, puis s’est amuï complètement en anglais britannique standard à la finale (l’approximante rétroflexe [ɽ] typique des dialectes ruraux anglais et de l’anglais américain, dialectes où tous les r se prononcent postvocaliquement, représente un variante plus fort de [ɹ̙]). Ces affaiblissements du r sont tous d’autres approximations lâches du [r] alvéolaire roulé qui ne sont pas passés par le locus de la luette. Notons finalement comme autre approximation lâche du [r] alvéolaire roulé, le [ʋ] approximant labiodental, considéré comme défaut de prononciation en anglais comme en gallois qui s’approxime difficilement avec w [w] en anglais (p. ex. wather wisky pour rather risky ‘plutôt risqué’) ou f [v] en gallois (p. ex. siafad Cymfaeg pour siarad Cymraeg ‘parler gallois’). 6Pour preuve, pour ce qui se débrouillent en gallois, voyez cet article concernant Wali Tomos, un personnage comique d’une série téléviséé galloise ‘C’mon Midffild’.

L’identification de la ‘rhotique’ fricative en breton avec la fricative vélaire lénis

Dans l’Entre-Odet-et-Ellé l’ancienne lénition de g [g] s’est perpétuée comme le gh [ɣ] fricatif vélaire lénis. Évidemment pour tout le monde, le g est une occlusive vélaire lénis qui – vu le lien phonologique – présuppose que gh doit être une fricative vélaire lénis. De même, le c’h-breton – dérivé phonologiquement d’un k que tout le monde admet est vélaire (donc [k]) –, doit à priori être un [x] vélaire plutôt qu’un [χ] uvulaire. Nous ne doutons pas qu’il existe des exemples sporadiques de [χ] uvulaires en breton représentant le c’h-historique breton, mais, dans notre expérience globale – de plus de 50 ans de vécu du breton parlé du centre Cornouaille et ailleurs –, le c’h-breton est caractéristiquement vélaire et contraste avec son cognat le ch-gallois qui lui est caractéristiquement uvulaire.

Le fait que le r-fricatif français est connu pour être uvulaire et que le gh-breton dans l’Entre-Odet-et-Ellé est connu pour être la lénition d’un g-vélaire à amené certains phonéticiens comme Le Dû (NALBB 2001), Derrien (1975) à distinguer le r comme [ʁ] et la lénition du g comme [ɣ], et cela dans les mêmes parlers. Telle différentiation de symbolisation phonétique n’a aucune justification phonétique, seulement un parti-pris historique. Cela est évident aussi dans une plus grande partie de la Basse-Cornouaille où le c’h est plus ou moins régulièrement confondu avec le r depuis l’avènement des réalisations gutturales de ce son, d’où on trouve des notations comme beur pour beuc’h ‘vache’. Les enquêtes toponymiques des auteurs d’Ofis ar Brezhoneg à Loctudy notaient que pour le toponyme Penn-ar-veur ‘le bout du mur’, “de nombreuses personnes interviewées lors de l’enqûete oral, traduisaient ar Veur par ‘la vache’ … Ce qui ést étonnant au vue des prononciations et des formes écrites” [OAB Loctudy 2009: 91]. Ceci n’est pas un cas unique ni emblématique d’un appauvrissement tardif d’une ultime génération de ‘semi-locuteurs’, voyez les exemples graphiques suivantes de toponymes dans la même contrée : Méjou-Kéreuleur 1953 pour Mêjou Kereuleuc’h (Penmarch) et le phénomène contraire Leuquer Guéoc’h 1833 pour Leukargeor (Pont-l’Abbé).

Loin du littoral basse-cornouaillais (Plouguer, Guerlesquin), nous avons entendu des exemples sporadiques de [x] pour un r-final mais cela reste loin d’être usuel dans la plupart des parlers bretons ou le r – quand bien même qu’il se prononce comme une gutturale – ne prend pas part dans l’alternance lénis-fortis caractéristique des consonnes occlusives et fricatives.

Exemplifications des différentes réalisations du r breton en position postvocalique

- Exemple de parler avec [ʀ] uvulaire roulé :

ar Gerneve aˌge·ʀˈne·ve (Plestin, non-enregistré)

- Exemple de parler avec [ʁ] uvulaire fricatif:

hag ama ma Gerneve, sell … ar Gerneve ha Penn-ar-hoad ar Gorre ag ˈɑ͂mə ma gɛʁˈne·ve, sɛl … gɛʁˈne·ve a pɛnɐˈhwad əˈgɔʁe (Hanvec, MK2 07:10)

- Exemple de parler avec [ɣ] vélaire fricatif :

ar Gerneve gɛɣˈne·və | aˌgɛɣˈne·və (St-Rivoal, MB 00:49 | 33:49)

- Exemple de parler avec [ꝛ] vélaire approximant :

ma’r Gernê … ar Gernê, ya … ahe ma’r Gernê … ba’r Gernê ma-ꝛˌȡʑɛꝛˈne … aꝛˌȡʑɛꝛˈne·, ja … aɦ ma-ꝛˌȡʑɛꝛˈne … ba-ꝛˌ ȡʑɛꝛˈne (Cléden-Poher, GF2 27:54)

- Exemple de parler avec vocalisation de la rhotique en [ɐ] 7La forme présente de notre article est inachevée, ce qui explique que nous n’avons pas pour l’instant trouvé une stricte équivalence contextuelle de la vocalisation de r-fricatif pour Landudal. Le contexte demande de comparer la réalisation du r-final dans un mot d’origine monosyllabique, ce que Kepar (litt. Kemper) ne l’est pas. Le fait que le schwa de la voyelle finale devient [ɐ] en position inaccentuée aussi dans le breton du sud-ouest de la Cornouaille autour de Quimper (p. ex. gwenar, pigar pour gwener, pigur), laisse planer des doutes quant à l’origine précise de la qualité du [ɐ] dans ˈkepɐ pour Kepar. Pour le toponyme-type ar Gerneveƶ, nous avons la transcription a gjɛa ˈnɛːvɛ en Edern par André Cornec [272], et Gary German nous a transmis ŋˌgèəˌnéː pour un autre exemple en Saint-Yvi, mais malheureusement pour l’instant nous ne possédons aucun exemple sonore. Des écoutes d’informateurs de la region que nous avons pu faire il semblerait que le r-postvocalique s’entend souvent comme [ꝛ] vélaire approximant dans les mots monosyllabiques accentués. Il reste donc là un mystère qui demande à être éclairci … :

(teu kalz) tud deuz Kepar da besketa ahe … tyt dœz ˈkepɐ də beˈsket ae (Landudal, LG 09:29)

L’exemplification en-ligne des différentes réalisations de symboles phonétiques API

Il existe plusieurs sites internet qui proposent de fournir des exemples sonores interactifs de la réalisation des graphies API. 8Notons, entre autres, les sites interactifs suivants : 1. le site du phonéticien italien Arturo Genre de Turin (ici). Une comparaison sommaire de ces sites révèle qu’il y a beaucoup de différences dans les réalisations sonores fournies. L’explication pour cela réside un peu dans le fait qu’il existe des différences de timbre des voix chez chacun des individus qui proposent d’énoncer les réalisations sonores, mais aussi – et surtout – dans la subjectivité phonétique de tout individu qui ne peut jamais se soustraire parfaitement des influences phonologiques acquises par lui. Certains chercheurs ont pu ‘maîtriser’ la réalisation de sons qui ne leur étaient pas naturel, mais seulement après des années acharnées d’étude, d’entraînement, et d’observation. L’experience nous a montré qu’on ne peut pas faire confiance à une seule authorité en la matière et nous conseillons vivement les écouteurs de comparer plusieurs de ces sites avant de se contenter de faire l’identification d’une graphie phonétique avec une réalisation phonétique (objectif chimérique d’ailleurs en termes universels, puisqu’il n’y a pas assez de symboles API pour représenter toutes les nuances existantes).

Les pages Wikipedia concernant les symboles phonétiques sont très utiles (surtout les pages anglaises), mais pour l’illustration auditive des sons symbolisés par les graphies API je préfère les tableaux interactifs de J. B. Dowse ‘IPA Charts with Audio’ qui sont très pédagogiquement disposés sur l’écran en quarts composés de zones cliquables tantôt grises ou tantôt blanches autour de la graphie API en question.

En cliquant sur une des zones le tableau de Dowse l’utilisateur obtient un exemple sonore de la graphie en question (nous employons ici la consonne [χ]) dans des contextes phonétiques de base suivant un ordre contextuel pratique souvent préconisé par les phonéticiens :

- quart gauche en haut = le simple [χ]

- quart droite en haut = le prévocalique [χa]

- quart gauche en bas = le postvocalique [aχ]

- quart droite en bas = l’intervocalique [aχa]. 9Une autre pédagogie, très louable, est celle des tableaux interactifs de Genre qui varie les exemples selon les contextes vocaliques en se référant aux extrémités du triangle vocalique, donc [aχa | uχu | iχi].

Chaque symbole est dotée d’une étiquette descriptive sur le plan horizontal et le plan vertical (pour [χ] il s’agit de fricative et uvulaire, les graphies sont appariées en paires fortis/lénis – ou dévoisée/voisée –, le premier à gauche, le deuxième à droite ; ainsi dans le cas de [χ], c’est bien [ʁ] qui est placé à sa droite).

Dowse illustre bien la différence entre [x] et [χ], mais ses vélaires sont – à notre goût – trop faiblement fricatisées, allant trop dans la direction de la vélaire défricatisée [ꭗ] (symbolisée en API officielle par la graphie trop lourde et peu intuitive [ɰ̊] – nous n’avons pas pu mettre l’anneau diacritique sous cette symbole comme le préconise l’API officiel).

Ce que nous enseigne la diffusion de l’affaiblissement du r en breton

Il est monnaie courante de savoir que les ‘rhotiques’ fricatives existent dans chaque parler breton, et que cela est dû à l’influence grandissante du français, surtout depuis l’établissement solide du bilinguisme breton-français des bretonnants dès les années 1920. La situation de mémoire vivante (disons depuis 1950) a donc été qu’un nombre grandissant de (bons) bretonnants emploient des r-fricatifs tandis que la plus vieille génération a maintenu les r-roulés dans leur breton. Le portrait dichotomique présentant des vieux locuteurs employant les r-roulés et la plus jeune génération des bretonnants employant des r-fricatifs reste globalement vrai en dépit d’exceptions au niveau individuel et des décalages temporels dans l’adoption des ‘rhotiques’ fricatives suivant les régions. De ce constat il s’ensuivit que certains ont interprété le rhotique des anciens comme le ‘vrai’ r et le ‘rhotique’ fricative des bretonnants plus jeunes comme le ‘r-français’. Voilà aussi le raisonnement inéluctable des étrangers (Britanniques, Allemands, Slaves, etc.) qui se sont intéressés de loin ou de près à la langue bretonne, puisque le r-fricatif du français tend à leur sonner étranger et d’être une des traits saillants de la langue française. Contrairement aux étrangers, presque aucun apprenant dans le mouvement breton (de langue-mère française) a adopté le r-roulé, se contentant d’employer l’r-fricatif de leur français. On ne peut pas vraiment dire qu’ils ont tort puisque quasiment partout le r-fricatif se trouve chez de bons bretonnants. Mikael Madeg [2010: 21], qui a bien sûr fait des maintes recherches prolongées chez les bretonnants du Léon, estime qu’il n’y a pas de corrélation entre le r-fricatif et un breton appauvri qui s’entend plus chez la dernière génération de locuteurs de cette langue ; il préconise de prononcer “le ‘r’ à la française” [c-à-d. [ʁ]] … le ‘r’ roulé [c.-à-d. [r]] “a du plomb dans l’aile en breton de la dernière génération dont c’est la première langue.” Et quand bien même qu’il est évidemment le r le plus ancien, le retour du r-roulé semble impensable puisque le r-fricatif est généralement admise comme du bon breton. Il est fort possible que cela n’aurait pas été le cas au début du XXème siècle. Dans ses journaux intimes, Youenn Olier raconte l’anecdote amusante concernant un militant breton (et bretonnant de surplus), qui au cours d’une pérégrination avec Olier dans le Cap-Sizun suivant la fin de la Guerre de 1939-45, mit en œuvre sa volonté de ne prononcer que le r-roulé en parlant aux bretonnants qu’il rencontreraient ; il suffit de dire que son effort fit feu de paille et qu’il ne put s’empêcher de retourner à son r-fricatif natif.

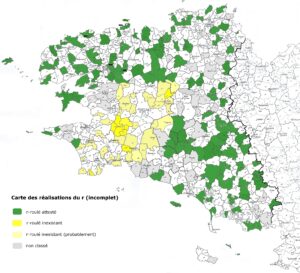

Il reste une qualification à faire au portrait que nous avons dressé du dépassement du r-roulé par un r-fricatif semblable au français dans la langue bretonne au cours du XXème siècle : cette qualification porte sur le breton cornouaillais. En effet, on n’a pas remarqué dans la littérature scientifique, que le r-roulé est inconnu dans le breton de la partie centrale de la Cornouaille, de Carhaix à Quimper puis à Penmarch. La non-existence d’un r-roulé dans le breton usuel est attesté dans les descriptions des dialectes de Saint-Yvi (German 1984), Plounévézel (Wmffre 1999), Léchiagat (Sinou 1999 & 2000), Briec (Noyer 2009), et correspond à l’aire continue qui s’entend de Penmarch à Carhaix qui forme le noyau du ‘dialecte’ cornouaillais. Cet aire continue où le breton n’a pas d’r-roulé se devine en étudiant les cartes du NALBB en série et en écartant toutes les communes où il y a attestation d’un r-roulé (coloriée en vert) et puis de colorier en jaune les communes qui sont assurées de ne pas avoir des r-roulés. À ces communes sans r-roulé nous avons ajoutés les communes intervenantes sans attestation de r-roulé dans le NALBB ainsi que les communes à proximité du ‘noyau’ cornouaillais que nous savons par d’autre sources ou connaissances de ne pas avoir de r-roulé comme son usuel dans leur breton. Certaines communes sont restées sans classement (coloriée grises) puisqu’il y a des difficultés concernant des communes où le NALBB ne montre que des r-fricatifs dû seulement aux aléas qui peuvent se produire dans la sélection d’informateurs bien qu’il est évident que ces communes se trouvent dans une contrée où le r-roulé persiste toujours chez des anciens. Moins évident est le cas de telles communes qui s’approchent du ‘noyau’ cornouaillais où les r-roulés ne s’entendent pas. La carte est donc incomplet dû au manques de données et les incertitudes plus présents dans des déclarations du type “on n’entend jamais tel-et-tel phénomène dans le dialecte” ; mais ce qui est certain, et qui en ressort de la diffusion des réalisations, est qu’il existe une région constituant près d’un quart de la Basse-Bretagne où le r-roulé n’est plus connu de mémoire vivante dans la langue usuelle.

Pour clore cette discussion nous donnons une petite anecdote qui montre bien l’inexistance du r-roulé dans le breton traditionnel des alentours de Carhaix. Née en 1938 et élevée entourée du breton du Poher (soit à Angers où elle résidait habituellement, soit avec la famille autour de Carhaix pendant les vacances d’été), ma mère ne fit pas la connaissance d’autres dialectes bretons avant de devenir adulte vers la fin des années 1950. Sa première impression des locuteurs qui parlaient breton avec un r-roulé était qu’ils lui rappellaient les paysans angevins et que ce r-roulé – bien français en fin de compte – lui faisait l’impression d’être moins breton !

Le r-fricatif en Cornouaille

Nous avons donc montré que si le nord-ouest bretonnant, le sud-est bretonnant, et le nord-est bretonnant (en gros, le Léon, le Vannetais, et le Trégor), ont maintenus le r-roulé jusque dans le XXème siècle, il n’en va pas de même pour le sud-ouest bretonnant (en gros, la Cornouaille). Nous pourrions penser qu’il s’agit là d’une simple francisation plus poussée que les autres provinces bretonnes mais nous avons des raisons de douter une telle analyse. La scolarisation obligatoire et libre en français advenue après les lois de Jules Ferry en 1882 à transformé les bretonnants en bilingues bretons-français. Ce n’est sans aucune doute ce bilinguisme universel qui a poussé les bretonnants des autres provinces à adopter de plus en plus le r-français au cours du XXème siècle. J’ai moi-même connu bien des bretonnants du Poher nés dans les années 1890, et ma mère en a connu nés dans les années 1860, et pourtant le r-roulé nous est resté un exotisme. Il ne semble pas possible que le r-fricatif du Poher doit son existence à la mise en place du système scolaire obligatoire dans les années 1880 (comme dans les autres provinces) ; il en suit donc que le r-fricatif s’est développé en breton cornouaillais indépendamment du français puisque il a dû se développer à une époque où la société bretonnante était unilingue. Ce n’est pas que des traits de langue ne peuvent pas se transmettre à une autre par l’intermédiaire d’un petit nombre d’individus influents, mais l’influence française directe reste à prouver.

Le témoignage que j’apporte du Poher donne un terminus post quem de 1860 à l’apparition du r-fricatif dans le Poher. La confusion graphique entre r et c’h dans la toponymie bigoudenne (voir ci-dessus) recule le terminus post quem du r-fricatif en breton jusqu’à vers 1830 dans cette contrée. Et même si cela ne réfute pas une origine française au r-fricatif en breton cornouaillais, on ne peut pas assûrément imputer le r-fricatif dans le cornouaillais à un appauvrissement langagier de semi-locuteurs.

Ce qui plus est, la qualité phonétique du r-fricatif du cornouaillais dévie de la qualité du r-fricatif français. Il n’est jamais uvulaire, et se reparti en deux allophones contextuels distincts qui colorient la qualité acoustique de ce dialecte. Ces allophones sont le r-prévocalique qui est une fricative vélaire [ɣ] et un r-postvocalique [ꝛ] qui est une approximante vélaire10Nous pensons que c’est Gary German [1984: 52-54], dans sa thèse sur le breton de Saint-Yvi, qui fut le premier à décrire cette variation allophonique de la réalisation du r. Étant un différentiation allophonique, plusieurs linguistes – restés sous la coupe du structuralisme et du fétichisme du phonème – ont négligé de reconnaître cette trait phonétique très présent en breton cornouaillais et qui contribue à lui donne un saveur très particulier semblable à l’allemand. :

- Poher: r-prévocalique [ɣ] VS r-postvocalique [ꝛ]

Vers Quimper, d’apres plusieurs descriptions, le [ꝛ] postvocalique devient vocalisée en [ɐ] :

- Quimper: r-prévocalique [ɣ] VS r-postvocalique [ɐ]

L’impression de cet affaiblissement du r en contexte postvocalique en cornouaillais donne l’impression à beaucoup de francophones que ces Bretons-là ont un accent allemand (ce qui reflet exactement le r-fricatif de l’allemand parce que lui aussi affaiblit la frication des r-postvocaliques). Personne ne pense – ni nous non plus – à quelconque influence allemande sur le cornouaillais : cela resterait à prouver. Le fait que le r-fricatif n’est pas uvulaire en cornouaillais contraste avec les dialectes rhotiques (c.-à-d. avec des r-roulés) qui eux ont – chez la dernière génération – la tendance à prononcer leur r-fricatif plus uvulaires (écouter la prononciation de Hanvec, ci-dessus) suggère lui aussi une genese différente du r-fricatif cornouaillais du r-fricatif des autres dialectes bretons.

En passant, il vaut la peine de remarquer que la prononciation uvulaire de l’r-fricatif ainsi que du c’h-vélaire par la plupart des néobretonnants constitue un des traits phonétiques qui déroute et froisse un peu les bretonnants de souche de cette grande zone centrale de la Basse-Bretagne. Le foisonnement de frications uvulaires donne un caractère plus gutturale comparé à leur breton de souche et constitue un signal de plus qu’on a affaire à des gens extérieurs qui ne les comprennent pas. Récupérer la langue du pays pour les apprenants est un des buts le plus souvent mentionnés concernant les cours de langue bretonne, et pour le bien faire il est courant de valoriser les contacts entre apprenants et bretonnants de souche pour faire un pont entre les générations ; mais il est bien évident que la réussite avec des locuteurs de n’importe quelle langue est une question d’identification aussi bien que de communication, où l’approximatif peut nuire plus qu’on y pense, surtout dans le contexte sociolinguistique du breton comme langue peu valorisée.

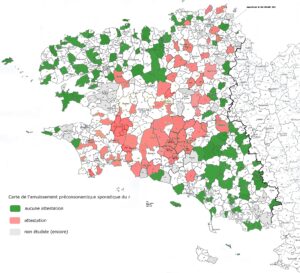

Similitudes ailleurs avec le l’affaiblissement du r-postvocalique

Nous avons établi que l’affaiblissement du r-fricatif postvocalique est typique du breton cornouaillais, mais cette affaiblissement en position postvocalique trouve des similitudes en dehors de la Cornouaille dans la diffusion de l’amuīssement du r-préconsonantique (qui est lui aussi postvocalique). Par amuissement du r-préconsonantique nous voulons dire l’amuīssement sporadique de r devant consonnes, quel que soit la qualité du r, et nous pensons à des prononciations comme go’toz, me’yen, be’n, sado’n, hwa’i pour gortoz, meryen, bern, sadorn, c’hwari. En étudiant les cartes du NALBB en série on peut cartographier les communes où de tels amuīssements se sont produits (coloriées en rose) ou ne se sont pas produits (coloriées en vert). Le résultat préliminaire – notez que l’étude est inachevée – est qu’ajouté au noyau cornouaillais qu’on a déjà rencontré avec le r-postvocalique, les zones qui montrent un affaiblissement du r-préconsonantique incluent la majeure partie du Trégor et le pays Pourlet dans le Vannetais.

Que conclure d’une telle diffusion de ce trait (qu’il sied de rappeler est plutôt sporadique que catégorique) ? Premièrement, il en ressort une seule grande zone à unité plausible. Deuxièmement, l’affaiblissement du r-préconsonantique se produit dans des régions qui ont toujours l’r-roulé (dans notre analyse, le r-rétroflexe [ɽ] du Trégor est une version affaibli du r-roulé). Cela suggère la possibilité que l’affaiblissement du r-fricatif vélaire en Cornouaille pourrait avoir une origine qui a précédé la frication du r. Contre l’idée d’une unité dialectale que suggère cette diffusion est le caractère spécifiquement régional de certains amuīssements :

- les prononciations me’yen ‘fourmis’, trakteu’yen ‘tracteurs’ (devant y) sont plus typiques du Trégor (bien qu’on trouve des exemples dans la toponymie autour de Gourin) ;

- les prononciations pa’k ‘champ’, be’n ‘tas’ sont plus typiques du Pays Pourlet.

Néanmoins, il reste que l’affaiblissement du r en position préconsonantique est catégoriquement un phénomène de la grande zone centrale du pays breton et non pas du nord-ouest bretonnant ni le sud-est bretonnant.

Un autre fait dialectal qui illustre l’affaiblissement du r-roulé est la prononciation rétroflexe du r dans le Trégor (qui recouvre aussi la zone où on trouve l’amuīssement du r). Il n’y a aucune difficulté d’interpéter le r-rétroflexe comme affaiblissement du r-roulé alvéolaire, mais la situation est compliquée dans le Trégor par l’existence concurrente d’autres réalisations comme le r-roulé et des r-fricatifs et -approximants. Les descripteurs scientifiques du trégorrois n’ont pas élucidé la question : Hewitt (2001) n’emploi que le /r/ dans sa transcription phonologique trégorroise (sans doute pour éviter la complication), Yekel, créateur du site ‘Brezhoneg Bro Vear’, n’a pas abordé – pour le moment – la répartition des différentes réalisations du r-trégorrois. La description la plus fournie du r en trégorrois provient de Le Dû [2012: 30] qui écrit :

“Le r est ordinairement prononcé rétroflexe, comme en anglais du Sud-Ouest ou en américain, mais il peut aussi être roulé, ressembler au r antillais (ceci est plus fréquent à Pleubian) ; la prononciation du r ‘à la française’ est un marqueur sociolinguistique fort : son usage pouvait signifier que le locuteur se démarquait du commun des paysans (qui se moquaient des gens de Tréguier qui utilisaient cette prononciation nommé gragouļad ‘grasseyer’) ; c’est la prononciation des gens qui savent un peu le breton mais n’ont pas l’habitude de le parler.”

Cette description, toute fournie qu’elle est, reste insuffisante. Nous avons certes : (1) un r-rétroflexe, (2) un r-roulé, (3) un r-fricatif, mais qu’elle est la qualité exacte du r-fricatif ? Première ambiguīté concernant le r-fricatif, Le Dû semble ne pas vouloir s’y engager plus loin dans sa description et se contente de le décrire comme “[le] r ‘à la française’”, que nous savons – par ailleurs (voir ci-dessus) – n’équivaut pas automatiquement à un r-uvulaire [ʀ]. Le deuxième ambiguīté qui concerne le r-roulé est ceci ; la phrase “il peut aussi être roulé, ressembler au r antillais (ceci est plus fréquent à Pleubian)” ne distingue pas assez clairement est-ce qu’il parle d’un r-roulé et d’un r ‘antillais’ ou est-ce qu’il parle d’un r-roulé qui ressemble à un r ‘antillais’. Le recours à la comparaison avec un r ‘antillais’ nous semble assez flou. Est-ce qu’il n’y a pas assez d’exemples de r-roulé dans les dialectes français héxagonaux pour une comparaison suffisante ? Est-ce que la précision “r antillais” n’est elle pas floue en elle même ? (Nous savons que Le Dû allait régulièrement en vacances aux Antilles françaises, mais pour la variabilité du r antillais, je renvoie les lecteurs à l’article qui lui est consacrée par Elissa Pustka (2012) ‘Le caméléon dans la jungle sonore: variations du r en Guadeloupe’). Ces ambiguïtés disparaissent si l’on lit la description des réalisations variables du r dans le dialecte de Plougrescant dans la thèse de Le Dû datant de 1978 [126-27], d’où on apprend que le r-roule est effectivement attesté dans le breton de Plougrescant :

- “un r apico-alvéolaire à un seul battement, ou à deux ou trois battements dans une articulation emphatique.”

un r-roulé qui ne correspond pas du tout au ‘r antillais’ que Le Dû retrouve à Plougrescant et décrit par lui comme :

- “une fricative médio-palatale, assez proche de certaines prononciations antillaises ou réunionnaises (prononciation relativement peu fréquente).”

En 1978, Le Dû décrit clairement le r-fricatif entendu dans le breton de Plougrescant (dans la bouche de personnes pour lequel le français est leur première langue, primant sur leur breton) en ces termes :

- “une fricative vélaire identique à celle du français moderne.”

Repris par le Professeur Tristram [1995: 292], collègue allemande de Le Dû, qui répete qu’une variante du r du breton de Plougrescant est “une fricative vélaire empruntée du français / a velar fricative borrowed from French”, sans se soucier de rien au monde que cela contredit la description usuelle du r français moderne comme étant une fricative uvulaire.

Revenant donc à la question du r-roulé en trégorrois. Si, traditionellement, on compte les r-fricatifs comme provenant par emprunt du français et le r-rétroflexe [ɽ] comme représentant le r autochtone, comment expliquer l’existence concurrente d’un r-roulé [r] dans le Trégor ? Une idée nous est venu en tête, est-ce qu’il serait possible qu’on aurait la même distribution allophonique en trégorrois qu’ont les r-fricatifs en Cornouaille ? Est-ce qu’il faut postuler l’existence d’allophones prévocaliques et postvocaliques comme nous le schématisons ci-dessous ? :

- Trégor: r-prévocalique [r] VS r-postvocalique [ɽ]

Cela me semble plausible, mais reste à prouver. Il faudrait bien analyser les réalisations de locuteurs qui emploient toujours le r-retroflexe pour s’en assûrer. Deux locuteurs du Vieux-Marché (Alain Le Meur & Jean Allain), par exemple, fournissent des r plus roulés en contexte prévocalique et des versions plus faibles du r en contexte postvocalique (Jean Allain réalise des réalisations postvocaliques qui sont mieux servies en les transcrivant [ꝛ] et même [ꝛ]). Le [ꝛ] est bien sûr l’approximante vélaire, mais est-ce qu’un [ɽ] rétroflexe approximant, qui est donc déjà approximant, peut devenir un son encore ‘plus approximant’ et rejoindre la réalisation de l’approximant vélaire [ꝛ] ? L’API ne nous aide pas beaucoup ici ; plus de recherches sont nécessaires pour établir la répartition des rhotiques dans le Trégor. L’écoute des enregistrements des locuteurs du centre Trégor sur ‘Brezhoneg Bro Vear’ confirme l’existence de réalisations d’approximants vélaires [ꝛ] ou quelque chose de très semblable chez beaucoup de locuteurs, surtout ceux qui ne prononcent pas le [ɽ] rétroflexe. J’y ai remarqué des réalisations semblables plus à l’Ouest à Plounérin et dans son arrière-pays allant vers le partage des eaux, des réalisations vélaires / approximantes des ‘rhotiques’ illustrées par les participants aux ‘Beilhadegou Bro Dreger’ à Plounérin, enregistrés entre 2014 et 2020 sur la chaîne YouTube TAB.tv.

Nous avons donc des réalisations fricatives/approximantes vélaires de r dans le sud du Trégor, atteignant – vers le nord – Plounérin, Le Vieux-Marché et Bégard qui semblent être des extensions des réalisations fricatives/approximantes vélaires cornouaillaises. Je pense à une influence provenant du breton cornouaillais puisque, par ailleurs, cette région du sud Trégor préserve partout chez des individus les réalisations roulés/rétroflexes caractéristique du Trégor. L’hypothèse d’une extension des influences cornouaillaises s’accorde avec l’extension de la danse cornouaillaise (dañs Kerneo) dans le sud Trégor. Nous citons les recherches poussées de Jean-Michel Guilcher, ethnographe de la danse bretonne, qui parle de la situation des danses bretonnes à la fin du XIXe siècle d’après les mémoire des anciens :

“Au premier plan de ces rivales il faut citer la dañs kerneo, c’est-à-dire la gavotte en ronde du Poher, alors en pleine expansion du sud (Scrignac, Bolazec, Lohuec) vers le nord. Pas de frontière entre la dañs Kerneo et la dañs Treger. Elles coexistent, parfois s’associent, diversement suivant les lieux et les époques. Mais le mouvement est à sens unique : c’est la dañs Kerneo qui envahit le domaine de la dañs Treger, et si l’une finit par chasser l’autre, c’est toujours elle. Tous les degrés existent dans la conquête, de l’infiltration à peine notable à l’établissement définitif avec éviction de la danse en double front [= dañs Treger]. Plus on se rapproche du sud, plus la dañs kerneo prend d’importance et plus l’abandon de la suite trégorroise est ancien. Quelques sondages suffiront à en donner une idée : / A Lanmeur et Plestin-les-Grèves la dañs Kerneo n’a jamais vraiment acqui droit de cité. Beaucoup ne la dansaient que pour se moquer des Cornouaillais. … / A Plouégat-Guérand, peu avant 1914, la suite ancienne du Trégor était encore la danse commune. Quelques jeunes pourtant commençaient d’adopter une suite de composition nouvelle. Dans celle que m’ont enseignée des informateurs nés vers 1895 le premier terme était la dañs Kerneo, …/ A Plouégat-Moysan, dès 1900, les trois termes de la suite du Poher étaient familiers à tous. La plupart des danseurs – mais non pas tous – connaissaient encore simultanément la suite trégorroise … Au Cloître, à Lannéanou, comme dans la plupart des communes voisines du Poher, la danse est depuis longtemps ce qu’elle est en Haute-Cornouaille, et beaucoup d’informateurs ne l’ont jamais connue différente.” [Guilcher 1958: 500–01]

Ce qui ressort des enquêtes minutieuses de Guilcher est que les danses provenant de la Cornouaille étaient en pleine expansion dans le sud-ouest du Trégor dans la seconde moitié du XIXe siècle. Qui parle de danse, parle forcément de relations humaines, et nous voyons là dans la seconde moitié du XIXe siècle un mouvement d’influence de mode propice à servir pour propager des réalisations fricatives vélaires / approximantes pour les rhotiques roulées qui se maintenaient depuis Scrignac au sud, dans la Cornouaille même. Nous parlons donc de l’expansion d’une réalisation fricative vélaire/approximante [ɣ/ꝛ] au dépens des r-roulés [r] et r-rétroflexes [ɽ] du Trégor.

Ce serait donc – à sa base – un mouvement de fond dialectal purement breton qui a vu l’avènement de r-fricatifs dans le sud Trégor et pas un simple remplacement des qualités rhotiques d’auparavant par le r-uvulaire fricatif [ʁ] et le r-uvulaire roulé [ʀ] du français à cette époque. Si l’avancement des prononciations fricatives des rhotiques en breton dans le Trégor est bien lié à la francisation croissante lancée par la scolarisation obligatoire général dès les années 1880, il semblerait que la qualité uvulaire du r ne se serait pas imposée puisque l’approximation qu’était la qualité vélaire/approximante du r était déjà en circulation au XIXe siècle dans une bonne partie de la population bretonnante de la Basse-Bretagne.

Nous avons avancé la possibilité bien réelle que la qualité vélaire/approximante du r plutôt qu’uvulaire avait pour source la Cornouaille (que nous avons démontré – ci-dessus – avait déjà acquis cette qualitè dès au moins le début du XIXe siècle, dans l’arrière-pays de Quimper tout du moins). Cela dit, il est possible que le r-français importé en Bretagne n’était pas toujours uvulaire. Nous avons mentionné – ci-dessus – que la qualité uvulaire fricative n’est pas si assuré que cela et qu’il se peut bien que le r-français était aussi bien vélaire qu’uvulaire avant que la croissance de la scolarisation à la fin du XIXe siècle n’établisse en français que la réalisation distincte uvulaire [ʁ] était préférable à la réalisation affaibli vélaire [ɣ] (si nous suivons l’argument de Morin – et il nous semble assez convaincant là-dessus – c’était en fait la réalisation uvulaire roulée [ʀ] qui était la prononciation distincte recommandée en France au XIXe siècle).

[AVERTISSEMENT: Cette partie de l’article concernant le Trégor, surtout, est un peu prématurée. Nous aurions préféré accomplir plus de recherches et de vérifications avant de le publier. Contre cela, dans la domaine de l’étude dialectale du breton, où le temps nous manque, il nous semblait nécessaire de sortir ce première ébauche pour informer nos collègues pour faire avancer la recherche.]

Réalisations emphatiques des ‘rhotiques’ fricatives en Cornouaille

Nous avons expliqué – ci-dessus – que la prononciation des r était seulement fricative dans la Cornouaille, ou plus précisément le noyau de la Cornouaille. Nous avons précisé que cela regardait la prononciation usuelle du breton cornouaillais, et nous soulignons cette qualification de prononciation usuelle ici au cas que certains lecteurs s’y méprenderaient en entendant des r-roulés de la bouche de cornouallais. Disons-le clairement dans ce qui suit que Cornouaille et cornouaillais se reportent à cette partie de la Cornouaille qui forme le grand noyau de cette province et pas à ses membres périphériques qui sont le Cap-Sizun, la lisière léonarde vers l’Elorn et les Monts-d’Arrée, la lisière trégorroise qui va des Monts-d’Arrée au canton de Callac, l’est-Cornouaille du Pays Fanch, et la lisière vannetaise de la vallée de l’Ellé.

Si le r-roulé est complètement absent de la langue usuelle des Cornouaillais, précisons le registre usuel du cornouaillais, il n’empêche pas que le r-roulé (alvéolaire ou uvulaire) est connu pour les registres occasionnels (emphatique, chanté). Nous croyons que ce phénomène est assez bien connu pour le registre chanté et facilement vérifiable en écoutant des enregistrements de chanteurs du pays (surtout le centre Cornouaille) qu’il n’est point nécessaire d’illustrer le phénomène ici. Par contre, mais nous voudrions donner des exemples enregistrés dans d’autres registres.

Registre chanté

Provenant de son recherche de terrain ethnographique en 1939, Falc’hun [1951: 51] nota que :

“certains sujets, dont l’/r/ est habituellement uvulaire ou dorsal [= vélaire], le font apical devant h et ĉ [c.-à-d. les allophones [h] et [x] du phonème /x/],11La réédition de Falc’hun [1951/2005²: 105] par Jean-Yves Lagadec modernise ces transcriptions phonétiques de Falc’hun pour donner /ɦ/ et /χ/, ce qui est acceptable, bien que l’emploi du [ɦ] est un moyen de faire passer [h] phonologiquement dans le camp des consonnes lénis, ce qui n’est pas le cas phonétiquement. mais de façon inconsciente. Tel était le cas d’une chanteuse de Saint-Goazec, agée de soixante-huit ans en 1939. Etant petite fille, elle riait aux vêpres avec ses compagnes en entendant le vieux chantre rouler les r de barbaro dans le psaume In exitu Israel. Elle roulait elle-même l’r de eur c’hoad, ‘un bois’, mais non celui de pourmen, ‘se promener’, ni de troad, ‘pied’ …. . Elle ne s’était jamais rendu compte de cette différence [dans son propre parler individuel]. Plusieurs cas analogues ont été observés en Léon et en Cornouaille.

Point qu’il importe de clarifier : Nous pensons que Falc’hun parle ici seulement du registre chanté de cette informatrice de Saint-Goazec née en 1871 quand il donne les exemples concrets de sa prononciation. Cependant, un correspondant me signale à Sein la persistance d’un r-roulé devant c’h uniquement dans la langue usuelle de plusieurs des locuteurs nés dans la tranche 1935-40 malgré le fait qu’ils prononcent un r français partout ailleurs dans leur breton (pour exemple /marx/ pour marc’h). Il semblerait donc que la retention du r-roulés seulement devant le c’h-fricatif peut bien s’agir d’un phénomène de la langue usuelle au moment de la transition des r-roulés à des r-fricatifs, phénomène qui s’est perduré parfois plus longuement dans les registres occasionnels des dialectes cornouaillais passés complètement au r-fricatif.

Nous nous souvenons aussi de la chanteuse Annie Ebrel, de Lohuec, venue passer un an au Pays de Galles, prononçant le mot gallois bachgen ‘garçon’ – normalement ˈbaχkɛn – comme *barhgen ˈbarhkɛn, prononciation insolite explicable par le fait qu’elle avait l’habitude des chanteurs traditionnels bretons de rhotifier pour le chant les fricatives gutturales usuelles de leur langue parlée.

Registre emphatique

Je commence par un anecdote de mon vécu. Ma grand-mère de Plounévézel (née 1906), habitant alors Angers, était une personne gentille qui pouvait quand même s’incommoder quand on l’empêchait de faire la cuisine. Je me souviens bien, plusieurs fois, qu’elle annonçait un interjection ʀʀɑm ! à tous les visiteurs inconvénients venu chez elle, en avançant avec un couteau de cuisine très en évidence et tenu haut. Je n’aurais sans doute pas compris le sens sans la présence de ce couteau luisant, mais ce que j’eus retenu était surtout le son inhabituel [ʀ] de cette interjection. Il n’est que plusieurs années après que je compris que l’interjection était en fait un mot ramp, 2Sg de l’impératif d’un verbe rampa ‘écarter (les jambes); glisser’ et que ce ramp emphatique de ma grand-mère prononcé rramp ! ʀʀɑm ! voulait dire précisément ‘écarte-toi !’. Pour nos besoins ici, il suffit de voir que la réalisation d’un [ʀ] roulé uvulaire au lieu du [ɣ] fricative usuel était pour marquer l’emphase. En plus, au cours d’introspections sur mon propre breton, je me suis rendu compte que moi-même j’uvularisais mon [ɣ] en [ʀʀ] dans le mot breyn ‘pourri’ pour exprimer le degoût ; donc brreyn ! bʀʀɛjn !.

Voici des exemples d’emphase des r, tirés de deux extraits d’une conte de Poullaouen par le même conteur :

digoeed ar jeant. ‘Prreoñig douar !’ lâr heoñ. diˈgwed ɐꝛ ˈʒe·n | ‘ˈpʀɛ̃·wig ˈduwᵊꝛ’ la·ꝛ ˈhɛ͂w (Poullaouen)

… toud an traou h-ê en-drro ! hardi ! … tu·d ən ˈtxɔw he̞ enˈdro haꝛˈdi ! (Poullaouen)

Nous voyons ici que pour mettre l’emphase, le même conteur emploi des rhotiques roulées, uvulaire [ʀ] et alvéolaire [r], au lieu des fricatives vélaires usuelles, [x] pour preoñig (litt. preñvig), et [ɣ] pour en dro. Sur le plan mimétique, nous choissisons de marquer l’emphase par un dédoublement du r.

Assez semblable est l’emphase sur le r dans le mot Frañs ‘France’ dans une conte de Jean-Marie Scraigne de Huelgoat :

hag ar peur ba prajou roue Frañs ahe ag aꝛ ˈpø·ꝛ ba ˈpxa·ʓʊ ɣu·ə ˈfrɑ͂ns aɦ (Huelgoat, JMS, YT ‘Ar Habiten’ 5:22)

Nous ne trouvons pas seulement les rhotiques uvulaires [ʀ] et alvéolaires [r] comme formes d’emphase dans le centre Cornouaille, la version emphatique de r dans cette répétition d’une phrase scandée de Motreff donne ce qui semble être un r-approximant alvéolaire [ɹ]. Il ne faut à aucun prix confondre la symbole [ɹ] de approximant alvéolaire avec le même symbole employée pour la prononciation du r anglais qui lui est un approximant post-alvéolaire que l’API ne peut transcrire que comme [ɹ̠] (la soulignation représente un minus, donc = rétraction ; nous préférerions de symboliser ce son comme suit [ɹ̙]). Qui dit rétraction de la position de l’avéolaire dit déjà une certaine rétroflexion de la langue, ce qui explique la plus grande proximité acoustique de ce r anglais standard [ɹ̙] au r dit rétroflexe qui est symbolisé [ɻ] par l’API (tandis que nous suivons Le Dû (2001) en transcrivant cet approximant rétroflexe comme [ɽ] ; la seule différence entre ces deux sons d’après l’API étant que [ɻ] représente un approximant rétroflexe plus continu tandis que [ɽ] représente un battement rétroflexe). Il paraît que le vrai [ɹ] se trouve dans l’anglais traditionnel du sud de l’Irlande [Hickey 2007: 320].12Hickey [2007: 320–21] nous dit que le r typique de l’anglais irlandais du sud est un [ɹɣ] “alvéolaire vélarisé / velarised alveolar” tandis que l’anglais irlandais du nord est un [ɻ] “rétroflexe / retroflex” /(ces deux principaux dialectes de l’anglais irlandais représentent des zones qui ont développé leur anglais à partir de deux foyers de colonisation anglaises différentes : Dublin et Belfast). Mais Hickey nous apprend que la prononciation rétroflexe a pris pied à Dublin et est en pleine expansion : “Les changements dans l’anglais de Dublin, qui ont eu lieu principalement dans les années 1990, ont conduit à l’apparition d’un [ɻ] rétroflexe, selon toute vraisemblance en réaction à la faible rhoticité de l’anglais local de Dublin [auparavant] … . Cette réalisation est devenue omniprésente chez les locutrices les plus jeunes et s’est répandue très rapidement en dehors de la région de Dublin. Avec le temps, elle deviendra très probablement la réalisation dominante de /r/ pour toutes les variétés courantes d’anglais irlandais dans le sud. / The changes in Dublin English, which mainly took place in the 1990s, led to the rise of a retroflex [ɻ], in all likelihood as a reaction to the low rhoticity of local Dublin English … . This realisation has become ubiquitous with younger female speakers and has spread very rapidly outside the Dublin area. With time, it will most probably become the dominant realisation of /r/ for all mainstream varieties of Irish English in the south.” [Hickey 2007: 321]. Il est intéressant de constater que l’authorité sur la prononciation de l’anglais à l’échelle globale qu’était John Wells dans son Accents of English (1982) pouvait décrire l’anglais d’Irlande du sud comme ayant un [ɹ] post-alvéolaire en contexte prévocalique contre un [ɻ] rétroflexe en contexte postvocalique. Il n’y a aucune doute que l’Anglais Wells était moins bien placé que l’Irlandais Hickey écrivant plusieurs années après pour connaître la qualité du r en anglais d’Irlande. D’apres On peut écouter un coach vocal Anglais donner un impression assez correcte du [ɹ] anglais irlandais en question ici au minutage 1:20.